張騫出使西域與絲綢之路的開拓

2019-06-10 08:52:43 來源:各界新聞網-各界導報

□ 王苗

公元前138年,我的漢中同鄉張騫開啟了一項前無古人的偉大壯舉。

那一年,西漢朝廷發皇榜,招募賢良勇士出使西域,聯合大月氏國,共同抗擊匈奴。皇榜發出一個多月,朝野上下,沒有人敢于揭榜。這時,一個高大俊朗、步伐堅定的漢中男子勇敢地走了出來,揭了這張人人望而生畏的皇榜。他就是26歲的羽林郎張騫。

漢武帝對這位漢中男子頗為欣賞,認為他抱負遠大、忠誠可靠,是一名理想的“外交官”,欣然任命他為大漢國特命全權大使,并派了一名歸順的匈奴人堂邑父做他的向導和翻譯。于是,張騫帶領著100余人的使團從長安出發,踏上了尋找大月氏的漫漫西行之路。

出隴西不久,張騫一行就遭遇匈奴騎兵,人員死傷過半被俘獲。他沉著應對,堅持說去月氏國是友好通商。可匈奴單于不信,把他們全部關押起來并暗中觀察。由于賞識張騫的才華,單于極力策反他,高官、財物、酷刑,輪番上演,恩威并施,可張騫就是不合作、不妥協。單于又使出美人計,強行送了一個匈奴美女,張騫被逼無奈,只好表面上娶妻生子,安分守己地放羊喂馬,暗中卻在觀察匈奴轉移和備戰的情況,隱忍待發。

多少夜里,他輾轉反側、無法入眠。只有細心的妻子發現,他偶爾會手持漢節眺望東方,那一定是長安,是他對故鄉的思念,和對使命的堅守。這位沒有被史書記載的匈奴女子,從臥底變成了深愛張騫的女人,或許正是她陪伴張騫熬過了人生低谷。

就這樣,張騫被匈奴整整軟禁了十年,后來,漸漸放松了警惕,張騫終于等來逃跑的機會。他忍著悲痛離開妻兒,帶著堂邑父一路狂奔。是回長安嗎?不,他要繼續西行,尋找大月氏。穿過茫茫大漠,翻越帕米爾高原,九死一生的他,終于找到了阿姆河流域的大月氏國。這場跋涉直到今天也令人驚奇,張騫相當于從現在的內蒙古,走到了中亞的烏茲別克斯坦!

月氏王對張騫大為欽佩,但是安定富足又遠離匈奴的月氏人,已經不想復仇了。他想盡辦法又待了一年,再三努力說服,可還是沒有成功。但張騫尊重并理解月氏人的選擇,他的胸襟和格局讓月氏王和他成為了好朋友。班固《漢書》里說:“騫為人強力,寬大信人,蠻夷愛之”。

這一年他還深入了解西域社會,發現漢朝的絲綢在西域千金難求,大宛的“汗血寶馬”乃馬中極品。他想,如果能夠打通河西走廊這條咽喉要道,中原漢朝就可以同西域暢通往來、自由交易,那該多好啊!于是他決定返回長安,把這個想法告訴漢武帝。

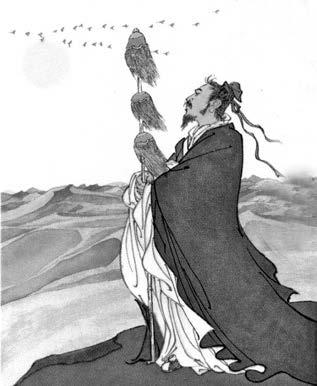

為了躲開匈奴,張騫改道從羌人地區返回,可是沒想到這個地區也淪為匈奴的地盤,他又一次落入敵手。一年后單于病逝,匈奴內部爭奪王權,張騫乘亂帶上妻兒再次出逃。當風塵仆仆、衣著破爛的張騫,望見遙遠巍峨的長安城時,他手捧漢節全身顫抖,匍匐在地、熱淚縱橫……

13年杳無音信、幾乎被人遺忘的張騫,在公元前126年從西域回來了,漢武帝為之動容,舉國上下為之轟動。他對西域各國地貌物產、風俗文化和政治軍事所作的“西域考察報告”,讓漢武帝愛不釋手,被司馬遷收錄在《史記·大宛列傳》中。這時人們才知道西域“國外有國、天外有天”,張騫被封為“博望侯”,取其“廣博瞻望”的意思。

7年后,雄才大略的漢武帝再次派張騫出使西域,徹底打通了河西走廊,從此“東西使者,絡繹不絕。商販胡客,相望于道”。第二次出使歸來一年后,張騫不幸病逝,歸葬于故鄉漢中博望鎮。

兩度出使西域,達18年之久,張騫用生命開鑿的這條路線,就是舉世聞名的“絲綢之路”。如今,張騫墓和“絲綢之路”已經成為世界文化遺產,張騫開拓進取、堅韌不拔、勇于擔當、敢于冒險、為國盡忠的崇高品質,與“和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏”的絲路精神也融入了時代旋律,它正隨著“一帶一路”的偉大夢想,繼續造福人類、閃耀時空!

(選送單位:漢中市地方志辦)

編輯: 羅亞秀

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870