陜西4處古代水利工程入選世界灌溉工程遺產名錄 水潤三秦 澤被后世

2024-09-07 08:24:53 來源:西安晚報

鳳堰梯田

鳳堰梯田

鳳堰梯田

鳳堰梯田

五門堰現狀

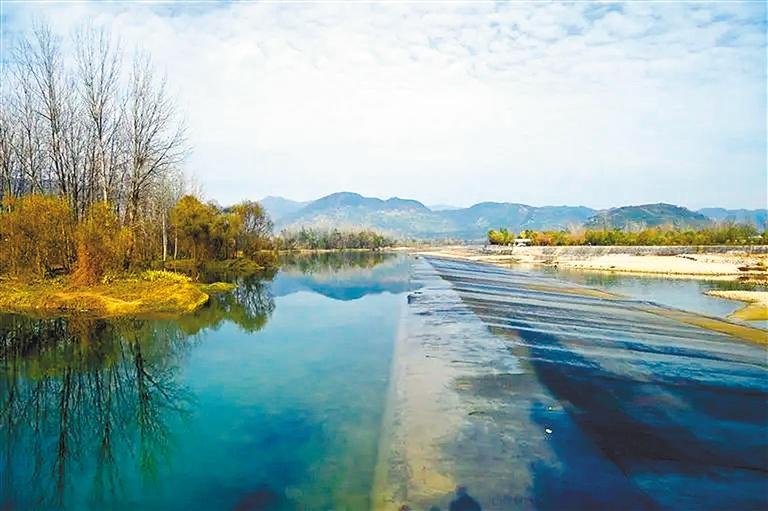

楊填堰現狀

龍首渠井渠遺址

“天上云梯”“大地浮雕”鳳堰古梯田:融進自然之美的人類智慧

北京時間9月3日上午,澳大利亞悉尼國際會議中心,隨著主持人宣布2024年世界灌溉工程遺產名錄,中國陜西漢陰鳳堰梯田、新疆吐魯番坎兒井、徽州堨壩—婺源石堨、重慶秀山巨豐堰等4個工程成功入選。拿到證書和授牌的這一刻,在現場的漢陰縣水利局正高級工程師李權兵激動不已:“我們非常激動,這是漢陰乃至陜西安康秦嶺區域重要的灌溉工程遺產,這張世界名片將為當地的旅游產業、水旅融合發生巨大的影響。”

李權兵介紹,此次入選的陜西省安康市漢陰縣的漢陰鳳堰梯田,是一片在清乾隆年間大規模開挖、完善的梯田,總灌溉面積達5萬多畝,分布在漢江之北、鳳凰山南麓海拔約400-800米之間。經第三次全國文物普查調查認定,它被評為“陜西省第三次全國文物普查十大新發現”,是目前秦巴山區發現認定面積最大、保存最完整的清代梯田,也是第三次全國文物普查在西北地區發現面積最大的古梯田群落。

鳳堰古梯田,有“天上云梯” “大地浮雕”之稱。古梯田分鳳江、東河、堰坪梯田三部分,并根據自然地形、河流走向、灌溉水源分布情況,大致分成堰坪梯田堰坪茨溝區、東河梯田東河區,以及鳳江梯田黃龍中銀區等三個灌溉區,可謂集“山、水、田、屋、寨、村、廟、農”于一體,融“渾厚、雅致、奇趣、清新、壯美”于一身。在李權兵看來,梯田是自然之美與人類智慧的結晶,更是古老農耕文明的延續。在精耕細作中,漢陰先民們總結出了這一獨特的水資源合理利用技術,其方式高效、獨特,為鳳堰梯田稻作系統正常運轉提供了有力保障。田即梯田,渠是每一“壩子田”間的溝渠,溪指兩山之間的溪流,塘則為溪流流到梯田中壩子處,在壩子旁邊修建的池塘,這一體系使得溪流的水可以灌到池塘里去。池塘和田地之間用渠道連接銜合,構成如血管一樣的連續體系。渠必連塘,水塘中的水來自山間溪流,由此構成“田、渠、塘、溪”體系。

鳳堰梯田完善的農田水利灌溉工程系統是按照高山建田、從高到低、逐級灌溉的方式建造的,以最簡易的工程設施、最少的維護保養、可持續的工程管理,實現了最有效的自流灌溉,有力推動了當地的土地墾殖和農業生產。梯田形成了獨特的水土資源利用與管理模式:山頂蓄水,充分利用水流勢能;梯級布置,有效減少水土流失;工程消耗,減輕水流沖刷;聚水沉沙,保障山地坡形。梯田集蓄水、保土、增產于一體的生態農業發展優勢逐年凸顯,促進了當地農業高質量發展。

“古梯田是老祖宗留下來的寶”

全國首個移民生態博物館現已建成

在當地人看來,古梯田就是老祖宗留下來的寶。

清代時大批來自湖南、廣東等地的移民遷居于此,帶來了南方才有的水稻種子。高海拔、多濕潤的自然條件讓種子在此“安家”,改變了當地以種植玉米、土豆為主的耕作習慣,讓數輩人在自然的庇佑下安然度過數百年。從湖南移民到漢陰的吳氏家族后裔吳大敏說:“我們移民大概是清乾隆二十一年,上來四個弟兄,當時,堰坪全是爛泥坑,沒有田。這里氣候很好,山上的植被也很好,修堰渠、修塘壩,然后,陸陸續續一直到清乾隆三十四年左右,上來了就差不多有100多人,選擇在堰坪安住,最后慢慢地就發展起來了。”

目前,在鳳堰古梯田區域內有20余個古民居群落、20余處古寨堡以及多處古廟宇、古堰渠、古塘壩,大量明清碑石等珍貴歷史遺存。其中,許多堰、渠等水利灌溉工程至今仍在使用。這些反映了不同歷史時期引水灌溉及農業耕作技術的遺存,是梯田開墾及灌溉工程修建的歷史痕跡和文化印記,具有極高的科學價值、歷史價值和考古價值。

“為了更好地保護鳳堰梯田,漢陰縣成立了鳳堰古梯田移民生態博物館,聯合水利、林業、農業、文旅等部門,對基本農田、生態紅線、秦嶺生態、文物展品的保護制定了一系列措施。”漢陰縣鳳堰古梯田移民生態博物館館長蘭宗說。2012年,以當地特有的移民文化為支撐、以古梯田文物景觀為亮點、以移民生態博物館為平臺,我國首座移民生態博物館——鳳堰古梯田移民生態博物館誕生。這是中國北方第一座以不可移動文物和文化景觀為主體的開放式生態博物館,不同于傳統意義上的博物館,它是以村寨社區為單位且沒有圍墻的“活體博物館”,極大程度上保護和保存了文化遺產的真實性、完整性和原生性。博物館開館后,每年涌入鳳堰古梯田的游客不斷攀升,帶動核心區域6個行政村近萬人共同致富,帶動社會投資規模超10億元,已有多家企業的項目落地建設。鳳堰古梯田移民生態博物館自此一舉成為鄉村振興的旗幟和典范。

李權兵介紹,世界灌溉工程遺產歷經千百年至今,經歷了不同的氣候變化,展現了極高的工程韌性,蘊含了豐富的人與自然和諧相處的智慧,值得深入挖掘其多種價值,科學保護這些“活著”的遺產。中國水利史研究會專業委員會委員、陜西省水利廳一級調研員耿濤說道,“下一步,對鳳堰梯田進行前瞻性的規劃和設計,提出保護路徑、保護原則、保護的方式方法,同時要把這個規劃融入國家長江文化、黃河文化保護的大盤子里面來思考,成立陜西灌溉工程遺產保護聯盟,相互學習相互借鑒,推動陜西灌溉工程遺產可持續的發展,把我們的老祖宗留下的遺產和文化保護好,傳承好,利用好。”

陜西涇陽鄭國渠

“疲秦之計”變“強秦之策”

“九曲涇河彎,沖出龍口入涇渠,灌溉良田難計數,鄭國儀祉恩不忘。”這首流傳于關中大地的民謠,說的就是鄭國渠。民謠里的龍口按照《史記》的記載就是瓠口。鄭國渠正是從瓠口取水,像一根長長的吸管,穿過關中平原北部,把涇河和洛水連接起來。鄭國渠引水的瓠口,在涇河邊一座叫仲山的山腳下。

鄭國渠是公元前237年,秦王政采納韓國水利專家鄭國的建議開鑿的。灌溉面積達18萬公頃,成為我國古代最大的一條灌溉渠道。按照《史記》記載,鄭國渠流經陜西省的涇陽、三原、高陵、臨潼、閻良等地,綿延300余里,灌田4萬余頃(即280萬畝)。鄭國設計的引涇水灌溉工程利用關中平原西北高、東南低的地形,又在平原上找到了一條屋脊一樣的最高線,這樣,渠水就由高向低實現了自流灌溉。

在戰國七雄爭霸時代,秦國強大消滅了趙國,韓國眼看失去了屏障,派了一個水工鄭國說服秦人修渠,想要耗盡秦國財力,救亡圖存,也就是歷史上的“疲秦之計”,不想卻成為“強秦之策”,鄭國渠建成6年后,秦軍直指韓國,此時的關中平原變成了秦軍的糧倉。

鄭國渠建成15年后,秦滅六國,實現了天下統一。

2016年1月,在泰國清邁召開的國際灌排委員會第67屆執行理事會大會上,陜西涇陽鄭國渠被列入世界灌溉工程遺產名錄。

“漢中三堰”灌溉工程

經過歷朝歷代修繕保護沿用至今

“自古漢中多渠堰”,“漢中三堰”,即山河堰、五門堰和楊填堰。自創建距今已有2000多年的歷史,經過歷朝歷代修繕保護,至今仍在發揮著灌溉、防洪、抗旱、旅游等綜合效益。

山河堰是中國古代漢中引褒水灌溉農田的一項偉大水利工程,與關中的鄭國渠、白公渠和四川的都江堰齊名于世,也是漢中歷史上最早的水利灌溉工程。據《山河堰賦》記載,為漢代相國酂侯(即蕭何)、懿侯(即曹參)開創。

五門堰,始建于王莽居攝年間,位于城固縣桔園鎮湑水谷口,堰首與壩體均以條石堆砌,并列五洞以分流,故稱之“五門堰”。五門堰灌區建有“九洞八湃”及“三十六處水口”,其工程設計、建造技術充分體現了古代勞動人民的智慧和創造力。自建堰后,灌區1萬多畝。

楊填堰,位于城固縣北約10公里處的湑水河中游段左岸,相傳為漢代蕭何、曹參所修。后因宋代洋州知州楊從義作較大整修改造,灌溉洋縣、城固兩縣農田5000畝,故名楊填堰。2017年10月10日,陜西“漢中三堰”被確認成功申報世界灌溉工程遺產并授牌。

陜西龍首渠引洛古灌區

古人修建了中國歷史上第一條地下渠

早在2000多年前,古人就修建了中國歷史上第一條地下渠。

北洛河流域時間最早、難度最大的自流灌溉工程——龍首渠引洛古灌區是在公元前120年,漢武帝劉徹采取臨晉郡守莊熊羆建議,在洛河下游澄城縣老狀跌瀑處開渠引水,征發士卒萬余人,歷時十余載而建成。

施工中挖出了“龍骨”,即恐龍化石,故名龍首渠。古人在修筑穿越鐵鐮山3.5千米的引水隧洞時,改為鑿井,最深的井有130余米,鑿打了許多豎井,井下相通行水,渠水下流通過鐵鐮山,又沿塬邊東行了十余里,沿途灌溉農田,“井渠法”由此而生,因工程宏偉險絕,被稱為水工建筑的地下長城。后因黃土地質原因渠岸經常崩塌,隧洞也因流沙和潛泉影響而淤塞無常,加之戰亂頻繁,致使工程沒有持久發揮效益。

但先賢探索從未停止,三國時期、南北朝時期、唐玄宗時期、元明清時期,都是在龍首渠的基礎上進行修建,再到民國時期著名水利專家李儀祉在龍首渠基礎上實施了“關中八惠”之一洛惠渠,將歷代不同方式的引洛灌溉重新整合,續建擴灌,歷時十四年才得以建成。現代的龍首渠引洛灌區已發展成為灌排體系完整的大型灌區,灌溉渭南市澄城、蒲城、大荔三縣74.3萬畝農田,惠及人口69萬。2020年1月,被列入世界灌溉工程遺產名錄。

編輯: 張潔

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870

以上文章僅代表作者個人觀點,本網只是轉載,如涉及作品內容、版權、稿酬問題,請及時聯系我們。電話:029-63903870